Leiter und Nichtleiter

| Publikation: | 1.2.2001 |

| Lernstufe: | 3 |

| Übersicht: | Leiter und Nichtleiter: Was lässt Strom durch und was nicht? Eine Liste von Leitern und Nichtleitern erstellen. |

| Ziele: |

|

| Dauer: | 1 Unterrichtsstunde |

| Material: |

Für eine Zweier- oder Dreiergruppe:

|

| Herkunft: | La main à la pâte, Paris |

Fragestellung

Welche Rolle spielen die Kabel in einem Stromkreis? Wodurch könnte man sie ersetzen? Würde zum Beispiel ein Glühlämpchen mit einem Wollfaden leuchten?

Ablauf

Gruppenarbeit

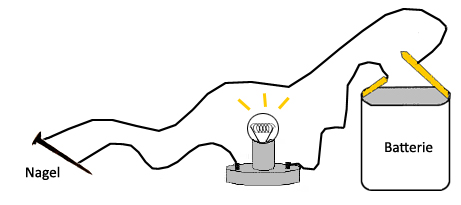

- Die Schüler bauen eine Schaltung zusammen, mit der man ein Glühlämpchen mit einer Flachbatterie, einer Fassung und 3 Kabeln zum Leuchten bringen kann. Sobald das Glühlämpchen leuchtet, wird der Stromkreis zwischen zwei der Drähte geöffnet. Die Schüler sollen das Glühlämpchen wieder zum Leuchten bringen, indem sie den Kontakt zwischen den Enden der beiden Drähte mit Hilfe verschiedener Gegenstände herstellen.

- Die Schüler wählen eine Reihe von Gegenständen aus und notieren in eine Tabelle ihre Annahmen: Auf der einen Seite die Gegenstände, die das Glühlämpchen zum Leuchten bringen (Leiter), auf der anderen Seite diejenigen, die es nicht zum Leuchten bringen (Nichtleiter oder Isolatoren).

- Die Annahmen werden mit Hilfe des Stromkreises überprüft und die Ergebnisse im Versuchsheft notiert.

Der Draht hat offensichtlich also eine besondere Eigenschaft: Er leitet Strom, ist also ein sogenannter Leiter.

Man bittet die Schüler, sich Gegenstände aus dem Klassenraum zusammenzusuchen und zu überprüfen, ob es sich um Leiter handelt oder nicht. Vor der Testphase sollen die Schüler sich eine elektrische Schaltung ausdenken, die eine solche Überprüfung ermöglicht. Sie sollen vorab voraussagen und begründen, welche Gegenstände Leiter und welche Isolatoren sind.

Abb. 1: Beispiel für einen Aufbau zum Testen der Leitfähigkeit der verschiedenen Gegenstände

Mit der ganzen Klasse

Zusammentragen: Es wird eine Tabelle mit den gemeinsamen Ergebnissen erstellt. Wenn es Streitfälle gibt, wird der Versuch wiederholt.

Anmerkung: Nicht der Gegenstand ist der eigentliche Leiter, sondern das Material, aus dem er besteht: Eisen, Kupfer, Aluminium.

Ergänzende Aktivitäten

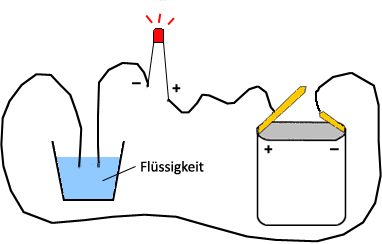

Die Lehrerin kann die Stunde mit einem weiteren Versuch abschließen. Sie kann dieses Mal die Leitfähigkeit von Flüssigkeiten untersuchen lassen, denen sie einige Zutaten hinzugefügt hat (Salz, Zitrone, Zucker, Öl). Die Schüler bestimmen, welche Mischungen den Strom durchlassen, indem sie wieder einen Stromkreis aufbauen (Abb. 2). Die Glühlampe wird in diesem Fall durch eine Diode ersetzt.

Abb. 2: Aufbau zum Testen der Leitfähigkeit verschiedener Flüssigkeiten

[Anmerkung von Sonnentaler: Bei den Untersuchungen der Leitfähigkeit von Flüssigkeiten wird eine Leuchtdiode (LED) anstelle eines Glühlämpchens verwendet, da die Flüssigkeiten nicht besonders gut leiten und deshalb nur eine schwache Spannung zur Verfügung steht, die nicht immer ausreicht, um ein Glühlämpchen zum Leuchten zu bringen.

Allerdings muss man beim Umgang mit LEDs Vorsicht walten lassen: Eine zu hohe Spannung kann sie zerstören. Deshalb sollte man eine LED nie direkt an eine Batterie anschließen (zumindest nicht an eine Flachbatterie mit einer Spannung von 4,5 V oder gar an Batterien mit noch höherer Spannung) – die maximale Spannung, die man an viele handelsübliche LEDs anlegen darf, liegt bei nur ca. 2 V.

Bei der Verwendung von LEDs muss außerdem auf deren Polung geachtet werden. Die Anschlüsse einer LED sind mit + oder a (für Anode) und − oder k (für Kathode) gekennzeichnet. Die Anode muss mit dem Plus-Pol der Batterie verbunden werden, die Kathode mit dem Minus-Pol. Es schadet allerdings nicht, wenn eine LED falsch herum angeschlossen wird (bei falscher Polung darf man sogar höhere Spannungen anlegen als bei richtiger Polung), sie leuchtet dann aber natürlich nicht.]

Letzte Aktualisierung: 29.11.2023